歷史

眾所周知河南省與山西省和陜西省一起被認(rèn)為是中華文明的搖籃,而在歷史上河南的繁盛和興衰更迭也為人們所熟知。因?yàn)楹幽嫌袕V袤肥沃的平原,位于中國(guó)的中心,所以這里的經(jīng)濟(jì)十分繁榮。但是,如此好的地理位置也就意味著中國(guó)幾乎全部的主要戰(zhàn)爭(zhēng)都會(huì)波及河南。而且,黃河屢次泛濫也給河南帶來(lái)巨大的破壞。尤其是開(kāi)封,因?yàn)辄S河決口泛濫,歷史上已經(jīng)七次被埋在淤泥之下,被迫重建。

【遠(yuǎn)古時(shí)代】

通過(guò)對(duì)歷史遺跡的考古研究發(fā)現(xiàn),早在新石器時(shí)代早期,在現(xiàn)在的河南北部就出現(xiàn)了很多史前文明的活躍跡象,例如仰韶文化和龍山文化。雖然人們對(duì)于二里頭文化是否等同于中國(guó)史書(shū)中第一個(gè)傳奇性的王朝――夏朝還有很大的爭(zhēng)議,但是二里頭文化的中心仍在河南省境內(nèi)。

第一個(gè)有詳細(xì)史料記載的中國(guó)王朝――商朝(約1600年-1046年)的中心也在河南。現(xiàn)在的商丘市,偃師市和鄭州市都存有商朝國(guó)都的遺跡。商朝最后也是最重要的一個(gè)國(guó)都――殷位于現(xiàn)在的安陽(yáng),那里也是漢字的發(fā)源地。

公元前11世紀(jì),西方的周朝推翻了商朝的統(tǒng)治。首次將國(guó)都由河南遷至長(zhǎng)安,長(zhǎng)安位于現(xiàn)在的陜西省境內(nèi)。公元前722年,由于戎狄入侵,長(zhǎng)安失守,遭到嚴(yán)重破壞,周朝國(guó)都又遷回河南。這標(biāo)志著東周的開(kāi)始,也拉開(kāi)了一個(gè)群雄逐鹿的時(shí)代。包括現(xiàn)在的河南在內(nèi)的整個(gè)中國(guó)分裂成了很多獨(dú)立的小國(guó),他們不斷地為控制中原而發(fā)起戰(zhàn)爭(zhēng)。之后,這些小國(guó)被七個(gè)龐大有力的國(guó)家所取代,而河南則分屬魏國(guó),韓國(guó)和楚國(guó)治下。

【帝國(guó)時(shí)代】

公元前221年,位于現(xiàn)在陜西省的秦國(guó)統(tǒng)一了中國(guó),建立了中國(guó)第一個(gè)統(tǒng)一的王朝――秦朝。秦朝很快覆滅,公元206年漢朝建立,定都長(zhǎng)安。漢朝的后半部分時(shí)間(東漢時(shí)期)以洛陽(yáng)為國(guó)都。

東漢末年又是個(gè)戰(zhàn)火紛飛、群雄并起的年代。河南是曹操勢(shì)力的大本營(yíng),他以許昌為都城,最終統(tǒng)一了中國(guó)北方,建立了魏國(guó)。之后魏國(guó)遷都洛陽(yáng),后來(lái)統(tǒng)一中國(guó)的西晉王朝也定都于此。在這期間,雖然經(jīng)歷了戰(zhàn)火的洗禮,但是洛陽(yáng)還是成為了世界上最大的城市之一。

公元4、5世紀(jì)時(shí),北方的游牧民族入侵北方,在河南建立了很多政權(quán),之后他們逐步被中國(guó)文化同化,這一過(guò)程被稱(chēng)之為民族大融合。

公元534年北魏分裂,直到589年隋朝才重新統(tǒng)一了中國(guó)。隋煬帝斥巨資希望將國(guó)都由長(zhǎng)安再遷回洛陽(yáng),從而導(dǎo)致了隋朝的衰亡。之后的唐朝仍舊定都長(zhǎng)安(現(xiàn)在的陜西省西安市)。唐朝的統(tǒng)治延續(xù)了3個(gè)世紀(jì),但最終由于內(nèi)亂而分崩離析。

之后就是五代十國(guó)時(shí)期,開(kāi)封成為后梁,后金,后漢和后周四個(gè)王朝的首都。公元982年宋朝統(tǒng)一了中國(guó),同樣定都開(kāi)封。在宋朝統(tǒng)治時(shí)期,中國(guó)進(jìn)入了文化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巔峰期,開(kāi)封是當(dāng)時(shí)世界上最大的城市。但是公元1127年,宋朝被北方的女真侵略者(金國(guó))擊敗,于公元1142年放棄了華北,河南也在其中。此時(shí),位于長(zhǎng)江三角洲的江南地區(qū)(包括現(xiàn)在的江蘇南部,浙江北部和上海)文化經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,取代河南成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)文化的新中心。自此,河南永久失去了其優(yōu)勢(shì)地位。

從1157年開(kāi)始開(kāi)封成為金國(guó)的“南都”(也有其它資料記載為1161年開(kāi)始),并在此期間進(jìn)行重建。但是金國(guó)還是保留了他們?cè)诒狈降膰?guó)都,直到1214年,為躲避蒙古國(guó)的進(jìn)攻,金國(guó)不得不將全部權(quán)利機(jī)構(gòu)遷往開(kāi)封。1234年,金國(guó)被蒙古和宋朝的聯(lián)軍擊敗。蒙古占領(lǐng)了金國(guó)的領(lǐng)土,并于1279年統(tǒng)一中國(guó)建立元朝。

元朝對(duì)中國(guó)的統(tǒng)治結(jié)束于1368年。之后明朝設(shè)立了幾乎與現(xiàn)代一樣的河南省,行政區(qū)界限與現(xiàn)在的也極其相似。但是省會(huì)是開(kāi)封而不是現(xiàn)在的鄭州。清朝(1644-1911年)時(shí)期,統(tǒng)治者并沒(méi)有對(duì)此作出明顯的改變。

藝術(shù)

河南省位于我國(guó)的中部偏東地區(qū)以及黃河的中下游地段,由于其有大部分的地區(qū)都處于黃河以南,故而由此得名。河南省簡(jiǎn)稱(chēng)“豫”,省會(huì)為鄭州市,全省土地面積約16.7萬(wàn)平方公里,是我國(guó)總?cè)丝跀?shù)最多的省份。河南是中華文明以及中華民族最重要的發(fā)祥地,早在4000多年以前,當(dāng)時(shí)稱(chēng)為豫州的河南就成為中國(guó)九州的中心,其簡(jiǎn)稱(chēng)也因此得名,后又有稱(chēng)其為“中州”、“中原”或是“中土”。河南作為華夏民族早期最主要的居住地,在歷史上有非常久遠(yuǎn)的時(shí)間這里都設(shè)有當(dāng)時(shí)政治、經(jīng)濟(jì)和文化的中心。自從中國(guó)歷史上第一個(gè)王朝夏朝在河南建都起,先后共有二十多個(gè)朝代在這里定都,故有“一部中原河南史,半部華夏中國(guó)史”的說(shuō)法。中國(guó)的八大古都之中,河南就占有其四,分別是夏商管鄭韓五朝古都鄭州、商都安陽(yáng)、十三朝古都洛陽(yáng)以及七朝古都開(kāi)封。但是河南同樣是中國(guó)歷史上受到戰(zhàn)爭(zhēng)以及自然災(zāi)害最為嚴(yán)重的地區(qū)之一,因此歷史上曾出現(xiàn)過(guò)很多次大批的河南人為了躲避災(zāi)難而從這里逃往他鄉(xiāng)異域的情況,這對(duì)我國(guó)很多地區(qū)的開(kāi)發(fā)以及中華文明的傳播都起到了非常大的作用。

【傳統(tǒng)藝術(shù)】

龍門(mén)石窟作為中國(guó)最著名的三大石刻藝術(shù)古跡之一,地處河南省洛陽(yáng)市南郊約12公里處的伊河兩岸,并與山西云岡石窟、甘肅敦煌莫高窟以及甘肅麥積山石窟并稱(chēng)為中國(guó)的四大石窟。龍門(mén)石窟從開(kāi)始建造至今已有千余年的歷史,并在多個(gè)朝代中都受到了不同程度的破壞,甚至可說(shuō)是損毀嚴(yán)重,但就算其所遺留的部分也足可體現(xiàn)出超絕的藝術(shù)水平以及曼妙的形態(tài)。為了加強(qiáng)對(duì)這里的保護(hù),以及為后世留下這難得的寶貴遺產(chǎn),龍門(mén)石窟于2000年11月30日被正式列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》。龍門(mén)石窟最早于北魏孝文帝遷都洛陽(yáng)即公元493年的前后開(kāi)始興建,后又經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)400余年的多個(gè)朝代大規(guī)模的營(yíng)造,是歷代皇室貴族祈愿造像最為集中的地方,體現(xiàn)出了皇家的意志和行為。目前現(xiàn)存窟龕2345個(gè),題記和碑刻2680余品,佛塔70余座以及造像10萬(wàn)余尊,是中國(guó)古代勞動(dòng)人民極高藝術(shù)造詣的體現(xiàn)。

【傳統(tǒng)建筑】

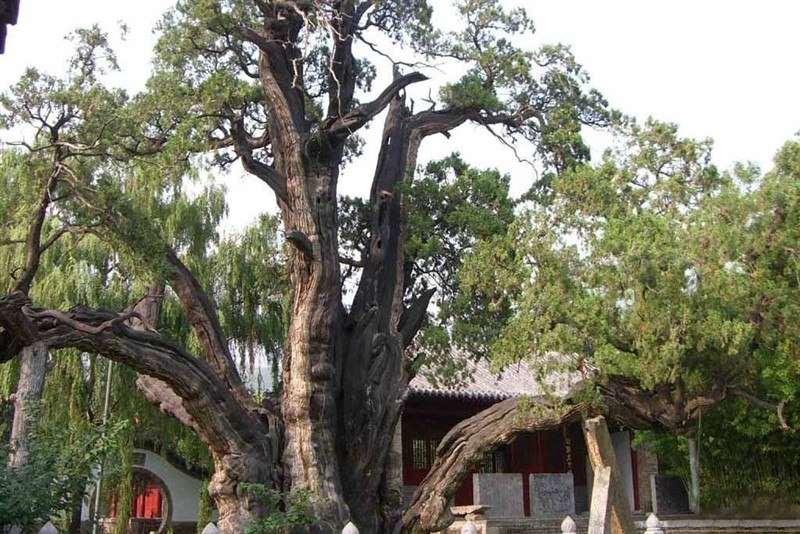

登封“天地之中”歷史建筑群分布于河南省的嵩山地區(qū),包括中岳廟、嵩岳寺塔、嵩陽(yáng)書(shū)院、少林寺等8處11項(xiàng)突出的歷史建筑,于2010年7月31日正式被列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》。這些建筑歷經(jīng)了漢、魏、唐、宋、元、明、清等多個(gè)朝代的發(fā)展與洗禮,體現(xiàn)了中原地區(qū)兩千多年的建筑史,因此有著極高的歷史、藝術(shù)以及科學(xué)價(jià)值。坐落在中國(guó)河南省鄭州市登封的嵩山少林寺,是著名的少林武術(shù)的發(fā)源地以及禪宗祖庭,由于其修建于嵩山的腹地少室山下的茂密叢林中,所以命名為“少林寺”。少林寺又叫僧人寺,始建于北魏太和十九年,即公元495年,是中國(guó)漢傳佛教禪宗祖庭,自古就有“禪宗祖廷,天下第一名剎”的美譽(yù)。嵩陽(yáng)書(shū)院位于河南省鄭州市嵩山的南麓,始建于北魏孝文帝太和八年,即公元484年,當(dāng)時(shí)稱(chēng)為嵩陽(yáng)寺,唐代時(shí)又改為嵩陽(yáng)觀,直到五代時(shí)周代改建為書(shū)院。由于宋代理學(xué)的“洛學(xué)”創(chuàng)世人程顥、程頤兄弟都曾在嵩陽(yáng)書(shū)院講學(xué),從此這里便成為了宋代理學(xué)的發(fā)源地之一。

【傳統(tǒng)戲劇】

豫劇作為目前我國(guó)最大的地方劇種,于2006年5月20日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。豫劇的起源現(xiàn)在已經(jīng)很難考證,相傳其是在河南梆子的基礎(chǔ)上,通過(guò)不斷的繼承、改革以及創(chuàng)新而發(fā)展形成的。早在清朝乾隆年間,梆子戲在當(dāng)時(shí)的河南省就已經(jīng)非常流行了。根據(jù)有關(guān)碑文資料的記載:“當(dāng)年演劇各班祈禱宴會(huì)之所,代遠(yuǎn)年湮,亦不知?jiǎng)?chuàng)自何時(shí)。于道光年間(1821-1850)河工決口,廟宇沖塌,瓦片無(wú)存”,由此可見(jiàn),梆子戲在道光以前就已存在很長(zhǎng)時(shí)間了。又據(jù)藝人們世代相傳,最早的豫劇傳授者為位于開(kāi)封南面朱仙鎮(zhèn)的蔣門(mén)以及開(kāi)封東面清河集的徐門(mén),并且兩家都曾辦過(guò)科班。河南梆子于辛亥革命以后,開(kāi)始大量進(jìn)入城市演出,開(kāi)封當(dāng)時(shí)有些名氣的茶社,都有河南梆子班社的演出。在新中國(guó)成立以后,由于河南省的簡(jiǎn)稱(chēng)為“豫”,因此正式命名為豫劇。豫劇由“生旦凈丑”四個(gè)角色行當(dāng)組成,按傳統(tǒng)的說(shuō)法為四生、四旦、四花臉,因此戲班也是以“四生四旦四花臉,四兵四將四丫環(huán);八個(gè)場(chǎng)面兩箱官,外加四個(gè)雜役”組成。豫劇演員通常都有自己專(zhuān)工的行當(dāng),但也會(huì)出現(xiàn)少數(shù)一專(zhuān)多能的演員。